这几天过得如梦如幻的忙碌。数周之前,在安排结束我的“救赎进程”工作坊那个周末,有位女士问了一句倪弟兄的话题。我有位朋友略微提过一本有关的书,所以我就回答了一句两句。但她曾经受过倪著很深的影响,所以话题就散乱了出去,我的工作坊没有按时结束。

后来拖延了几周,到了这个周末,已经无法再拖,就下了决定要补充一次讨论。但这已经是这个工作坊的第16次了,从去年国庆之后开始,到课率已经掉落到3成以下。我们将最后的一点内容讨论之后,就结课了。

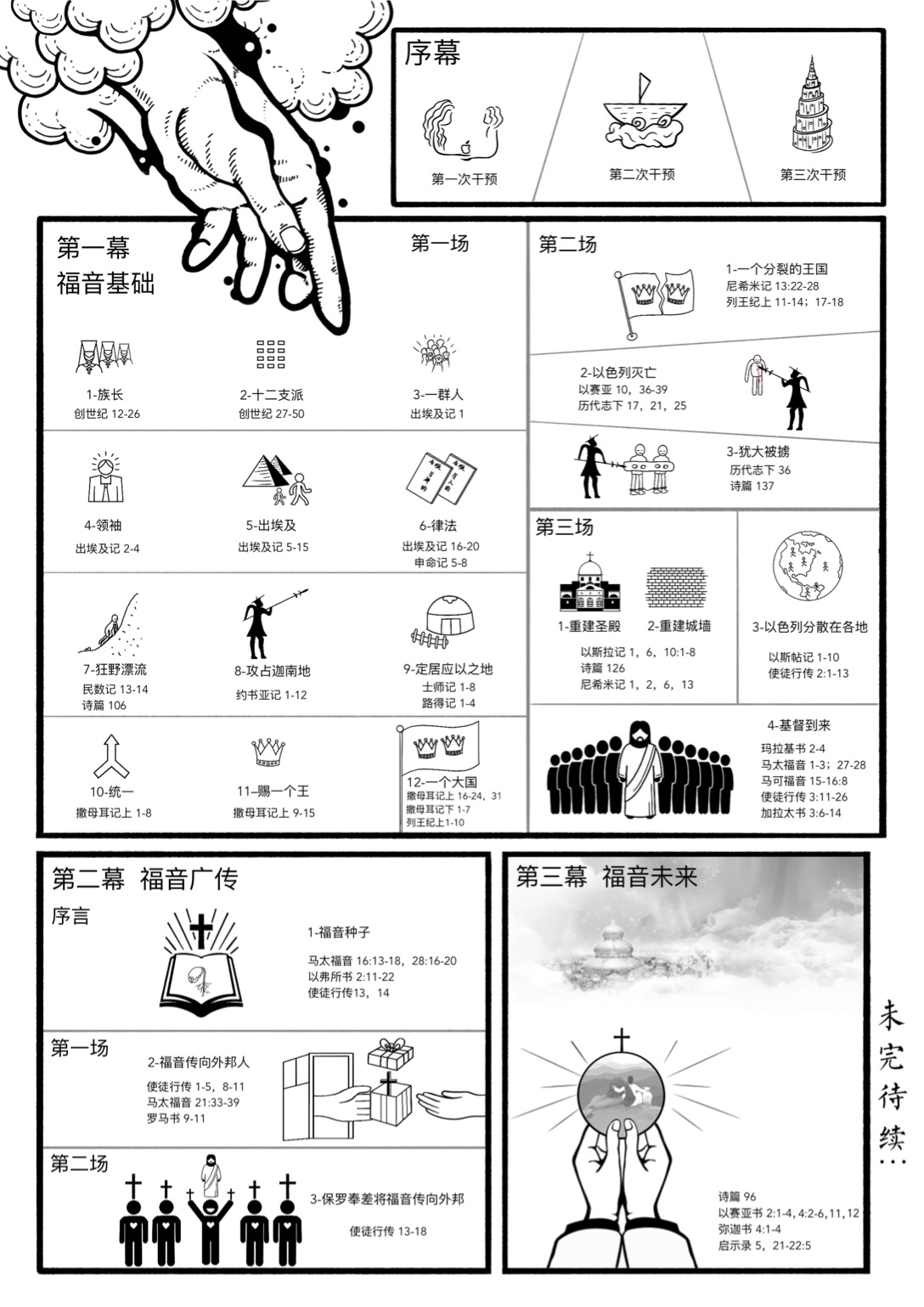

昨天晚上抽时间把另一次“救赎进程”工作坊的作业批改了一下。我对这一批学生的要求严格许多,要求他们学习完了之后自己寻找机会讲一遍,所以他们的收获大概要大不少。下面是其中一位学生的作业:

这手绘是真的很精致。不提。

周六去了80公里外的小城讲道。一大早就起来,开车出门。午间需得赶回家,送David去参加下午的网球课。大概有些疲惫,路上有三次microsleep的感觉,有一次车身一歪,似乎压到中线。赶紧集中注意力,赶了回家。但那一天David似乎已经阳了,所以他推说身体不适,就没有去上课。Emma带着Angela去上篮球课,我就在家里预备主日的两个讲道,以及按立仪式。“水哥”晚上发来程序单,打印了几份,顺手就着他的排版做了一份授职证书,向Emma讨一个A4的相框装上,练了一阵琴,就早早睡去了。

周日就是照常的忙碌。上午在大学城,下午在化龙桥。到了按立仪式走完,大家合影留念,才看到手机上有四五个未接电话,全是老父亲打来的。赶紧回复,他说上不了网,不知道什么缘故。我有些疲惫,不敢开车了,就和David打车去见老父亲,留下Emma和两个女儿在教会里。

去了一看,并无大事。他把proxy选成了direct connection,换成自动选择就好了。于是又和David坐地铁回家。晚上Emma也阳了,发起高烧。10点过出门找药店想要买试纸,一无所获。后来终于还是让美团急送来,两个试纸连同快递费差不多80块。Emma测了一下,自然是“两根杠”。

第二天一早本来要陪同钰炜去见燕牧师的后人,只能取消,请钰炜一人独去。又取消了几个临别的约会,在家里休息了一天。Lisa主动承担了午餐的预备,做了凉拌黄瓜,白水空心菜,以及番茄炒蛋。晚上David就提出,由他来做意大利面。一天就神清气爽地过去了,不过我大约也是“无症状”吧,主日里咽喉肿痛,有些疲惫。

最近一段时间橡树的朋友在推“如何‘不’世俗”,《世俗时代》的导读版。这几天在轻轨上,我不想听播客的时间,就都用来阅读《A Secular Age》了。

我也看了一眼中文版,因为译者有6-7人之多,我以为翻译的质量不太可能上佳,所以并不打算读中文译本。按照我的一位资深编辑朋友介绍的常识,“译者的数量和翻译的质量成反比”。好吧,这不是“五月花距离”那样的平方或四次方反比,只是线性关系吧——虽然我疑心至少是$ O(n·\ln(n)) $。

有时候我读到Charles Taylor的英文中有些犯难的句子,就忍不住去翻看中文版的翻译。但我得承认这是好奇心发作,并不是为了寻求更准确的理解泰勒的表述。为了公平起见,我抽查了每一位译者的翻译。下面是例句。

(声明:本文为着书评的目的,按照学术规范而引用。为了安全,我的引文很短,不涉及上下文。通常只有一句话。我也不评论翻译的对错,就提出我感兴趣的语法,放在那里,由读者自行理解吧。)

政治社会同样被视为(各种宗教的)信者与不信者的社会。(导论,第1部分,第2段,最后一句。) The political society is seen as that of believers (of all stripes) and non-believers alike.

评注:that of …alike…

同样,自然的自主性观念中也可能有整套的意义。思考或学习是不同计划的一部分,其中包括了从赞美上帝、寻找处事的最有效方式、经历道德反省到审美欣赏的所有途径。我们无法在这里论说单个目标。(第二章。91页最后一段。) Similarly, views of the autonomy of nature could have a whole gamut of meanings. Contemplating it or learning about it could be part of a variety of projects, all the way from glorifying God, to finding the most effective way of doing things, passing through ethical reflection and aesthetic appreciation. We can’t speak of a single goal here.

注:同样,人们对自然之自主性的看法包含了许多不同的意义。人们思考和研究它的目的并不相同,有人希望更加荣耀上帝,有人希望发现最有效的行事方法,有人借此做道德反思,有人欣赏自然之美。我们不能用单一目标一概而论。

我提出一个关于多译者在翻译《世俗时代》时可能损失质量的猜测:泰勒是一位严谨慎密的哲学家。我一开始从此书的第一章看起,很快就发现跳过他那冗长的“introduction”,是无法读下去的。他使用分析哲学家采用的“数字”标签,比如“类型1”,“类型2”,如果不寻找他原初的定义,后面就无法理解他的论述逻辑。即使我从导论读起,但因为坐在轻轨上,我发现自己很容易丢失定义。

在这个意义上,多位译者的翻译,如果是希望同步推进,比如有人在翻译第一章,而同时有人在翻译第二章(实际情况就是如此),那么这种同步将是很难的,如果不是完全不可能。如果我跳过第一章就无法理解第二章,就像一个复杂的逻辑哲学证明一样,那么很难想象我可以很好地翻译第二章。(当然,一个提前通读过全书,上过泰勒的gafford讲座的译者,倒是有可能处理这个难题。但我不确定此书的中译者是否有这样的资历。)

Let us return now to the main line of our story: how did an exclusive humanism become a live option for large numbers of people, first among élites, and then more generally? The genesis comes about through an intermediate stage, which is often referred to as “Deism”. 让我们现在回到故事主线:一种无求于外的人文主义是怎样首先成为众多人的热门选择,先是在精英群体,接着又在更广的范围? 此*创生过程经历了一个中间过渡阶段,即我们通常称之为“自然神论”的阶段。(第6章开头部分)

注:如果注意到"live option"与"genesis"之间的有趣联系,大概不会错过泰勒在这里的双关,把“live option”翻译成“热门选择”。同样,泰勒所讨论的是世俗主义从一种“不可能”的选择,成为现代人一种可能的、有生命力的选择,他用的"live option",本来是极有意思的说法。

我从关于秩序的基本观念——首先是一种理论,后来被塑造成社会想象——来讨论西方现代性,这个事实也许会被某些读者看作是“观念论”色彩的,是把“观念”归为历史中的一种独立力量。但显而易见,有人可能会认为,因果的箭头是朝相反方向射去的。例如,我在上面提到了“经济的”模式在秩序的现代理解中的重要性,显然这反映了当下正在发生的事情,如商人的崛起,农业的资本主义形式,市场的扩展。这才是正确的、“唯物论的”解释。(第5章开头) The fact that I have started this discussion of Western modernity with an underlying idea of order, which first was a theory, and later helped shaped social imaginaries, may smack to some readers of “idealism”, the attributing to “ideas” of an independent force in history. But surely, one might argue, the causal arrow runs in the reverse direction. For instance, the importance I mentioned above of the “economic” model in the modern understanding of order, surely this must reflect what was happening on the ground, for instance the rise of merchants, of capitalist forms of agriculture, the extension of markets. This gives the correct, “materialist” explanation.

注:我对西方现代性的讨论始于秩序的基本观念,首先是一种理论出现,然后才塑造了社会的想象。这个事实可能会让一些读者觉得我站在“唯心主义”立场上,把“观念”归于历史中的一种独立力量。但显然,有人可能会认为因果关系正好和我讨论的相反。例如,我在前面提到了“经济”模型对于理解现代秩序的重要性,显然任何模型都必须反映当时的现实,如商人的崛起,农业资本主义的兴起,市场的扩展,等等。从现实推导出模型,才是正确的、“唯物主义”的解释。

泰勒关于“idealism”,“materialist”的对比使用太明显不过。但汉语文本或许是遣词造句的不易,造成了理解的不容易。

如我在此一直描述的,缓冲、规训和个体性不仅仅互相关联、互相加强,而且它们的产生在很大程度上可被视为受驱于大改革的过程。这引发了一种新的宗教生活形式,这种形式更个人化、更坚定、更忠诚、更基督中心论;它在很大程度上代替了旧的以集体仪式为中心的生活形式,这种驱动力并非只对特定的宗教精英产生了影响,对每个人都是如此。所有这些并非仅仅为祛魅(从而为缓冲)和自我控制的新规训增加了力量,而且也使得旧有的对社会的整体论理解变得越来越不可信,直至最后几乎变成完全不可理解。 Buffer, discipline, and individuality not only interlock and mutually reinforce, but their coming can be seen as largely driven by the process of Reform, as I have been describing it here. The drive to a new form of religious life, more personal, committed, devoted; more christocentric; one which will largely replace the older forms which centred on collective ritual; the drive moreover, to wreak this change for everyone, not just certain religious élites; all this not only powers disenchantment (hence the buffer), and new disciplines of self-control, but also ends up making older holistic understandings of society less and less believable, even in the end nigh incomprehensible.

注:15-18章的译者,王新生,是几位译者中表现最佳的一位。至少在精确性上胜过有些译者许多。

I will start with the new vision of moral order, which I claim played a central role in the development of modern Western society. This was most clearly stated in the new theories of Natural Law which emerged in the seventeenth century, largely as a response to the domestic and international disorder wrought by the wars of religion. Grotius and Locke are the most important theorists of reference for our purposes here.(第4章开头) 我将从道德秩序的新愿景开始。我认为该愿景在现代西方社会的发展上起着核心作用。这最清楚地表现于17世纪自然法的新理论,其出现主要是对宗教战争导致的国内、国际失序作出回应。参照我们这里的目的,格劳秀斯和洛克是其中最重要的理论家。

注:黑体。reference …。

格劳秀斯提出规范秩序,作为政治社会的基础,但他的出发点是社会成员的本性。人类是合理、合群的能动者,他们为了互利而和平协作。 Grotius derives the normative order underlying political society from the nature of its constitutive members. Human beings are rational, sociable agents who are meant to collaborate in peace to their mutual benefit.

注:这位译者的语言明显比其他译者精简。

“格劳秀斯基于人类社会成员之本性,提出了作为政治社会基础的规范秩序。”

在译后记中有这样一段话:

此书的翻译由多位译者共同完成,可能存在翻译风格上的不同,且因为翻译此书需要对基督教历史和西方哲学有深刻的了解,对查尔斯·泰勒的思想历程有所把握,其难度可想而知。尽管如此,译者们对这本书的问世还是有很大的期待,希望它的出版有助于学界深化对查尔斯·泰勒理论的研究。全书的翻译难免有不当之处,恳请学界同仁批评指正。

既然如此,我还是不要太客气了,略微多说几句吧。

泰勒是一位极其重要的作家。多人合作翻译,是很难管理的。语言风格、术语、翻译质量、进度的把控,都有很多挑战。我在朋友圈里的批评可能有些“奔放”,就不放出来了,三天可见,很快就过去了。总的来说,此书出版不易,其中诸多辛苦,不足为外人道。质量上看,有处理得精彩的章节,也有看得出译者态度学养的译文。泰勒本身的英语就很难,阅读理解原文就不易。中文译本似乎并没有太多帮助我理解泰勒的思想,所以,橡树后来出版了一本导读性质的“如何‘不’世俗”,似乎值得推荐。

如果有机会,也许可以来一次泰勒的原文读书会。