我喜欢释经工作坊和讲道工作坊,乃是因为在举例的时候可以非常灵活,完全根据现场来调度。有的时候,我会邀请学生现场指定经文,我们一起用20-30分钟从释经到产生出一个可以工作的(practical)讲道大纲。有时,我会根据学生的提问,灵活地分析一段相关的经文,很简单地说明自己的观点,也让学生理解我得出某个立论的圣经依据。在释经学和释经式讲道的框架下,这样的解释不太容易冒犯来自不同背景的学生们。

但有时学生也会提出一些与课程没有关系的问题,我的标准答案是,“我没有答案,请下一次系统神学课上,问你们的老师。”

这一次的讲道学,有位年轻的女生指定了林前7章,所以我只好分析了整个7章的内容。到了关键字法讲道的说明部分,也就用了1Cor. 7:1-6为例:

关键字:合宜的婚姻生活

主题:夫妻之间应该有合宜的婚姻生活

设问:为什么夫妻之间要有合宜的婚姻生活?

导言:语境和历史-文化背景——论到你们信上所题的事…… (v. 1)

过渡句:根据保罗在这段经文的教导,夫妻之间要有合宜的婚姻生活,主要是因为:

要点1: 为要避免淫乱的诱惑 (vv.2-3)

要点2: 为要同心合意地服事 (v. 5a)

要点3: 为要避免撒但的引诱 (v. 5b)

结论:原是准你们,不是命你们。(v. 6)

三月和四月的两门课,一门是“讲道学基础”,另一门是“以弗所书”。在我面对的两个不同传道人群体(传统的中原团队;西南百年前宣教士的遗留)中,大家最感兴趣也最迷惑的提问,大多数与“改革宗”是什么,它的神学有什么问题,老师如何看待它有关。看起来,我改在广大基层传道人及其教会中间造成的分裂、混乱和迷惑,那是相当的大。

但当我的学生提到这个问题时,往往我们的课已经上了一两天,他们已经多多少少了解我的风格,知道我不会介意回答任何问题。

我的第一个回答是,我自己就是属于改革宗教会的(不错,我和Emma回到过去读书的城市,仍然参加当地一间PCA教会)。第二个回答是,如果同学们想要知道什么是“好”的改革宗宣教士,请参看我的样子。在剩下的时间里,我就常常批评“改革宗”的实践(自然,对于神学的批判,应该问他们的系统神学老师),比如“深圳改革宗圣五月花教会”了解一下?

有一次,一个学生问我加尔文的预定论。我的回答是这样的。第一,在理性上追求完备的人希望可以解释“为什么有人没有得救?”的问题,甚至希望回答更大的问题,“为什么世上有苦难?”将圣经数据“藉着正当与必然的推论”在逻辑上推到极限,就是“双重预定论”了。

第二,我们只能把握当下,所以一切正统都在过去(从创世记到犹大书),一切异端都在未来(马太25,但以理书,启示录,etc.)。对于“预定论”,我情愿持一种“健康的不可知论”,因为大概不过三、五十年,我就可以“从前对着镜子观看,如今面对面”知道一切答案。在我来说,与其从知识层面理解“为什么有人没有得救?”,不如在“健康的不可知论”下,在实践层面“无论如何也要救一点人”。其实,对于“年轻地球论”,我也是类似的看法。

第三,神学上的正统并不能避免实践上的异端。正如伟大的神学家“Chen Xie”(就是在赞美诗里,我们常常歌颂的那位。“我要欣然向你赞美Chen Xie,永永远远赞美不停,永永远远Chen Xie不疑”)所说,初信者在少林长拳没有练好之前乱练高深的易筋经,结果并不是掌握了高深武艺,多半是走火入魔而已。

另有一次,一位同学问我,为什么“平衡的讲道”一书里把巴特称为“改革宗神学家?”

我吃了一惊。因为我翻译了这书,但对于这件事没有任何印象。所以我就支支吾吾地解释说,请参考ChatGPT或者曾劭恺老师的论述,因为巴特的确算是改革宗神学家,他甚至深受加尔文的影响。后来我还是不放心,就去我翻译的那本书上检索了一下,果然这位同学是将巴克斯特理解为巴特了。具体经文我就不说了,而愿意引用另一位改革宗神学家,曾经在清教徒改革宗神学院兼任历史神学教授的Geoffrey Thomas牧师的警告:

改革宗信仰立场下的传道人所面临巨大危险之一,是所谓超级智识主义的问题,也就是采用纯粹理性的形式来宣讲,完全依靠知识。他们对教义极为痴迷,最终成为完全面向头脑的传道人。因此,他们的听 众在情感、敬虔和实践上显出可怕的贫乏。这样的牧师乃是服务于书本,而非服事人;他们知道教义,但是对宗教的情感方面一无所知。

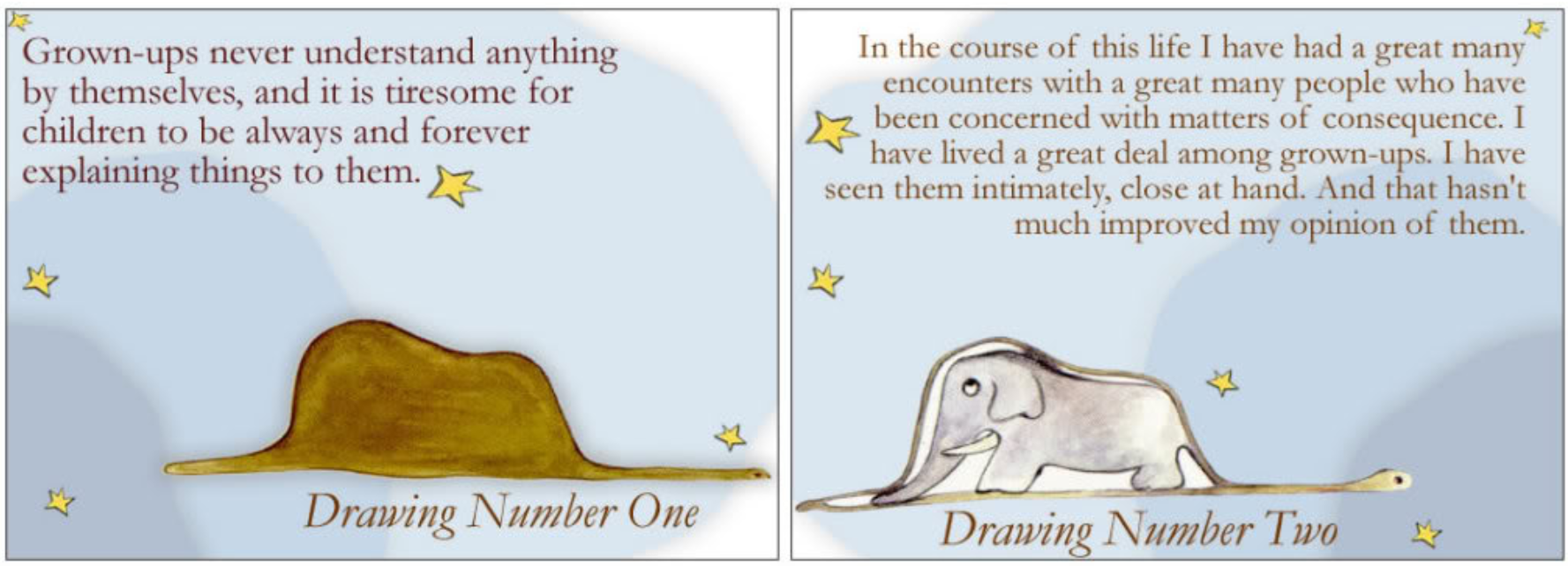

关于成熟还是不成熟的改革宗传道人,我使用小王子的贪心不足蛇吞象测试:

oh no!我使用更加简单的测试:你们教会信主5年以上的信徒中有多少人有“得救的确据”?

或者,你读过“圣经女性观的形成”一书吗?