一早起来,David用来上网课的计算机就坏了。

Image

一幅优美的前后颠倒镜像水墨画。

这台笔记本是大概16年为了翻译工作买的。但刚过了保修期几天屏幕就花了。所以只好去亚马逊买了一个屏幕,自己DIY上去。装框的时候有个螺丝松了,于是整个外壳融化了,但仍然还能继续使用。我的美国同学们用着Mac,看着我这电线裸露、螺丝突出、摄像头用透明胶贴住保护隐私的计算机,也算是大为“友邦惊诧”吧。我就这样继续用了3年多,直到有一天硬盘松动了,影响到我的翻译数据安全。这样的故障一旦发生,以后就会出现第二次的,直到有一天所有的数据都丢失。所以我立刻就更换了一台新的工作机(在柯阿姨的鼓励帮助之下)。这台机器最近几个月就成为David的网课机器。

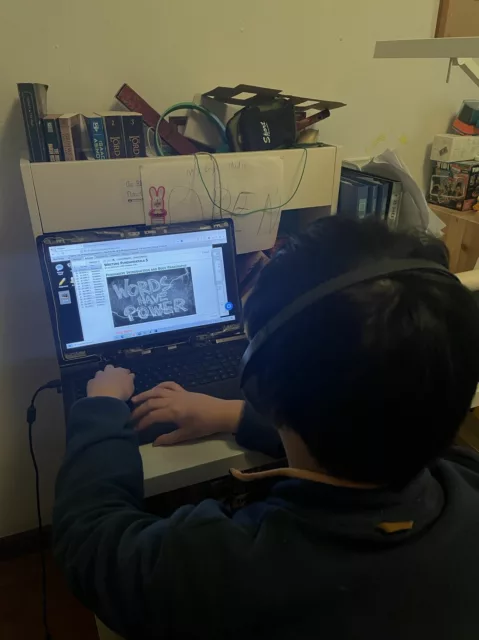

作为一个没有兴趣折腾的成年人,我对David说,不要管这机器了。我为他重新定了一台学生机。David试着开了几次机,没什么效果,我也没有劝他,只是说试验的次数越多,坏得更彻底的可能性越大,说不定以后连备份都弄不出来。但到了第二天早晨,他居然有开始用这台破机器做作业了:

在我不愿折腾的狭小空间里,他成功地将某处线头给接了起来。我只能感叹一句,还是年轻人有试错的时间和余地。不过这玩意始终会坏的,所以David申请这这台破旧笔记本电脑留着作为解剖之用了。

在我不愿折腾的狭小空间里,他成功地将某处线头给接了起来。我只能感叹一句,还是年轻人有试错的时间和余地。不过这玩意始终会坏的,所以David申请这这台破旧笔记本电脑留着作为解剖之用了。

中年人生,不过如此而已。几天前爸爸打来电话,说YouTube上不去了,他在家折腾计算机。最终,他说自己成功地将clash全部弄白屏了,但油管还是上不去,不过google可以搜索了。我心里想,这是不可能的事情吧,迟早是要去修理网络的,但一时竟然找不出时间来。

昨天爸爸打来电话,果然连qq也上不去了。他很着急,就说“我连电费都交不起了,因为无法访问网络银行。”那时Emma在外,我只能先安慰几句。等着Emma购物回家,我立刻出发去为爸爸处理网络。果然没有什么大事,不过是刷新配置,升级软件,删掉几个QQ浏览器之类的无用之物而已。跑了50公里,花了4个小时,回家孩子们还在等我,“爸爸,你不是说爷爷奶奶都要来我们家住一晚吗?”我对他们说,还好吧,爷爷已经85岁了,没有因为新冠叫我去安排,只是精力旺盛地折腾了几天互联网,无计可施才找我修复网络,我们要不买个蛋糕庆祝一下?

于是一夜无话。第二天带着三个孩子去篮球冬令营,路上他们就问,“今年是兔年,那么爷爷属什么?”计算了半天,我们的结论是爷爷属牛。我对David说,爷爷以前是数学家,是重庆最早用计算中心的IBM主机进行科学计算的几位数学家之一。我在你那样大的时候,正是爷爷教我使用apple-2和basic的,但现在他需要我帮助处理计算机了。

早晨亚马逊的网络出了问题。几个服务器都不正常,轮流折腾。作为网络难民,这是日常,每隔一周我都要为系统打补丁,然后重启服务器。最近又败了一台racknard和一台greencloudvps,速度都奇慢无比。最后统统把ubuntu 22.4降为20.4,做成了naiveproxy扔在那里。也许逢年过节可以救急吧。

圈内朋友近来颇多tele被盗号克隆的,看着一群传道人各种向其他传道人借钱,也是一件奇观——不是说地主家也没有余粮吗?

新年到了。公众号上增加了不少读者,或许是有必要再次说明公众号以及我对微信的使用问题了。

没什么新的想法,不过是对新读者介绍一下。旧文参见《非“主(zhu)内(liu)”写作》或者更早的立场宣言《事工哲学(119)|作为或然、应然与实然的洗粉工作》:

我不是什么主内公号。如果您是为了寻找高质量的“主内公号”,可以考虑取关。

我没有团队,没有小编。欢迎聊天,但不一定有时间回应。凡是对于我写的观点有不同意见的,欢迎用文章的形式写成,发表在您自己的平台上。我是乐于转发的。比如我翻译或者写了几篇批评“圣经辅导”的文章,也乐于发表恩琦师妹为圣经辅导辩护的作业。实际上,去年最多读者的两篇文章都是转发的,《解放神学》和《铁观音》,流量足可以一当十,都不是我这种水平可以写成的文章。 如果您不幸加了我为好友,请容忍我在朋友圈里的任何言论。朋友圈就是朋友之间的唠叨,不喜欢就取关,再不喜欢也可以拉黑,大家随意。唯一的希望是不要把朋友圈言论不加隐私保护地截图转发出去。比如下面的图片

- 为了安全的缘故,我几乎不在微信群里发言。通常而言,微信群是用来读取通知的,不是个人用来发表灵修感想的。违反建群目的的用法我都不太喜欢。

- 如果有任何值得沟通的事项,最好给我邮件。如果我没有忘记,一般是会回复的。微信上聊天既不安全也没有效率,往往还是约定时间电话或者语音聊天比较有效。我是做翻译工作的,这就是计件的活儿,一个字有一个字的收入,没有译好或者拖稿,月底就要喝西北风或者挂东南枝。

我用来翻译的时间并不是太多。如果不出差或授课,我每天上午在家教几个孩子学习(是为在家教育)。一年要洗大约1万个碗,用完9瓶洗洁精。正常情况下,一年可能会教授两三门课(今年的安排是保罗书信和新约导论),开一两个工作坊(释经讲道工作坊和赐予生命的领导力工作坊),组织一个读书会。如果要预备讲道,从周五到周日都会很忙很焦虑——今年每个月大概要讲道3次吧。

写作(或者直播也一样)有两种。一种是为了自己写作,比如将所有伟大的诗作放在抽屉里的Emily Dickinson;另一种是为了读者(为了流量变现)而写作。我很警惕自己不要成为第二种写作者,因为这样的写法很容易变成讨好读者或流量的写作,于是失去了写作本来的自由自在。

去年我刻意观察了几位基督徒圈内的网红直播者,他们为了保持高频直播,最终走向了带领人读书,或者每天分享自己的家庭琐事,鸡毛蒜皮,或者就是成为效果可疑的群体收费性课程或者培训。当然,一旦变成课程,预收了10次的费用,后面就不论客户多少、抱怨或难缠,都得咬牙坚持下去了。我只是偶尔想象一下这样的生活毕竟不是我所羡慕的,还是不去这根越来越拥挤的赛道为好。

我知道整个“事工哲学”系列是足以构成几年的podcast素材的,也想过有一天写成书来玩,但现在似乎没有时间。从去年为“gospelchina.cn”的三次讲座看来,这些话题往往是有趣的。比起直播而言,播客似乎是更自由的形式。