不知道该说什么。几个朋友“润”了,几个朋友在申请签证,而“不要回来”的声音响彻整个聊天群。只有维瓦第的RV418第3乐章可以振奋一下。政治性抑郁的情绪弥漫整个朋友圈和聊天群,说什么都像是一种刻意的批评或伤害,或者苍白的口号与意识形态表达。当下,唯有埋头做一点能做的实事,或许在细微得几乎看不见的地方还能让那如今常存的三样(如果我要使用代号来表达,就用汉语拼音首字母缩写的 WAX= 望、爱、信)点滴地发挥吧。

我已经略微讨论过“难民”问题。在我看来,“难民”的得意或“竟然是先知先觉”,与法老气急败坏夜间召来摩西说“起来!连你们带以色列人,从我民中出去,依你们所说的,去事奉耶和华罢!”完全是两样的做派。有位朋友曾说,”那些逃走的人没有资格说我们留下的软弱胆怯……“,每个人不过为自己当下的选择寻找合理性而已。

最近的工作效率低下,情绪和局面都有影响。许多时候不知道如此多的事情如何安排,如此多离去之人与弹窗阻碍,留下了一个一个无法弥补的事工空洞。我想许多人心思去意,大概也是因为找不到可以措手的具体吧。

盼望从来不是凭空,总是在撒种或奠基时若隐若现,在等待时生出老练的品格——哪怕时局再过于艰难,也许一点点小事就能支撑此时此刻吧。

实业、具体的事工或者实体教会,大概是唯一可以支撑盼望的工具,或者反过来说,大概盼望是唯一可以支撑实体的手段。

最近我们讨论过一篇叫“三个离婚男人的合租房变垃圾箱,的确那人独居不好!”的文章,大家都叹息。我想鼓励一下大家,于是说,我要写一篇“三个离婚男人把垃圾箱变成合租房”来鼓励大家——选题深得大家的好评。

是了,我或许应该更加积极地参与一点事情,就像洪七公说的那样,受了重伤,要早点按照真经活动身体,躺着养伤是比较慢的恢复方法。

好吧,写作是为了自己梳理思路,我已经知道了头绪。

列王记最感人的片段,无非是严重政治抑郁的以利亚,热心对抗了400位巴力的先知。以利亚的表现,甚至可以称为“政治性Bipolar”——三年大旱,400人的集体噪音,“水变油”的熊熊烈火,挣扎的结果不过是作茧自缚。解药也简单,无非是知识与行动,当下与未来的知识,当下与未来的简单行动……

昨天和朋友喝咖啡,下午去帮助老父亲调整网络,修改最近一个月内不得不变化的服务器配置。今天下午去见老朋友,一起打桥牌、吃饭。唯有生活,能抵抗无处不在的抑郁吧。

社科文献出版社旗下的索恩工作室找译者翻译3本历史类图书,开宗明义地说,税前80元/千字(中文)。微博有评论说,“工资不是最惊喜的,最惊喜的是打钱时间是译著出版后,而现在译著从交稿到出版的时间间隔约为两到三年”。也就是说,算上翻译的时间,大约要3-4年以后才能拿到稿酬。

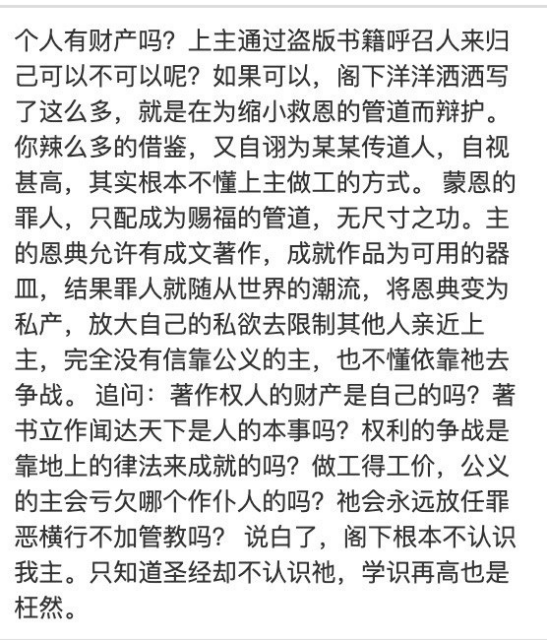

看起来,我常常垫资提前付给合作的译者,算是有良心的同事了。而神学翻译的盗版问题,典型的回应似乎是这样的自以为义:

是呀,约翰还说,耶和华可以从这些石头中兴起亚伯拉罕的后裔。而亚伯拉罕说,审判全地的主难道不行公义吗?

是呀,约翰还说,耶和华可以从这些石头中兴起亚伯拉罕的后裔。而亚伯拉罕说,审判全地的主难道不行公义吗?

《广西宣教史》下周送排,今年应该可以上架和上线了。一个项目从2019年开始(翻译只用了6个月不到),用了4年终于要出版。再次感谢当年几位朋友的支持(其中一位不仅从资金上支持,也仔细审读译稿,提出了许多重要的修改意见)——神学翻译大概需要回到patrons的中世纪-文艺复兴时代了。也许我应该连载一下《斐奇诺书信》的译稿了,看看欧洲首富(或者当时的世界首富)梅第奇家族是如何支持斐奇诺翻译和注释柏拉图,推动文艺复兴的。文艺复兴,似乎首先是私有经济的复兴——后来的Freedman似乎靠着一本《资本主义与自由》(Capitalism and Freedom),拿到了诺贝尔经济学奖。对了,弗里德曼是我在某一篇讲道(经文大概是使徒行传8章司提反的演说)中提及的、对我的生命和知识产生重大影响的犹太人之一(其他几位大概包括爱因斯坦,以赛亚柏林、雷蒙·阿隆之类)。

最近有位朋友在微读书城的群里说,“确实需要官方推荐图书,要不也不知道买下好不好。比如,我买了本TMMS的启示录,读了觉得浪费钱了”。于是编辑回应说,“编辑推荐里的书都是我们内部觉得很不错的书”。于是,我老人家发现,编辑推荐在首页的5本书里,有4本是跨文翻译参与的。《世界观布道》是跨文翻译出品,Joe翻译的;《事工倍增循环》是跨文出品,陶陶翻译的;《平衡的讲道》是我翻译的;《神的护理》是Eve和Annie翻译,我审读修改后提交第一稿的。这四本书稿都是采用跨文翻译常规性的一位译者翻译,第二位译者(大多数时候是我)独立校对。严肃地说,这些书我都没有版税合同,甚至《世界观布道》和《平衡的讲道》目前还没有收取翻译的酬金。但我并非用爱在发电,而是靠着各种创新的方式来安排自己感兴趣的选题。比起仰望80元/千字,也许仰望乌鸦或者以利沙家里的牛更有效一些。

最近有位朋友在微读书城的群里说,“确实需要官方推荐图书,要不也不知道买下好不好。比如,我买了本TMMS的启示录,读了觉得浪费钱了”。于是编辑回应说,“编辑推荐里的书都是我们内部觉得很不错的书”。于是,我老人家发现,编辑推荐在首页的5本书里,有4本是跨文翻译参与的。《世界观布道》是跨文翻译出品,Joe翻译的;《事工倍增循环》是跨文出品,陶陶翻译的;《平衡的讲道》是我翻译的;《神的护理》是Eve和Annie翻译,我审读修改后提交第一稿的。这四本书稿都是采用跨文翻译常规性的一位译者翻译,第二位译者(大多数时候是我)独立校对。严肃地说,这些书我都没有版税合同,甚至《世界观布道》和《平衡的讲道》目前还没有收取翻译的酬金。但我并非用爱在发电,而是靠着各种创新的方式来安排自己感兴趣的选题。比起仰望80元/千字,也许仰望乌鸦或者以利沙家里的牛更有效一些。

最近视力下降,本来应该老花的眼睛竟然在继续近视之中。换了一副眼镜,继续努力吧。