开放时代杂志2019年1月发表了一篇文章,《中国到底有多少基督徒》,主要是讨论统计方法论的问题。普世科学研究网上有一篇发表于2018年11月的《中国基督徒人数到底有多少》,则给出一种更意气之争,更意识形态化的态度和估计。

对于个人而言,单凭我手机上1000多个熟人,我对重庆这个城市教会数据与基督徒数据的估计,大概比《Operation World》给出的7-9%的数据要低很多很多。我的朋友林先生对我说,海外对某个tribe的统计数据是这样来的:

- 某个tribe是未得之民。在数据库中标记。

- 某个团队进入到这个tribe中,开始宣教工作。

- 团队报告在这个tribe中建立的教会。从数据库中标记为已有教会的tribe。

- 团队因各种原因撤离。tribe中的教会消失了。

- ……没有人会在数据库中重新将这个tribe恢复为未得之民。

所以,我更相信自己的田野直觉,而不太在意这个7-9%的重庆基督徒比例数据。

但在校改和教培行业巨变的处境中,另一个数据更引起我的注意。既然以后有50%的年轻人无法进入高中,30年后基督徒的教育程度会呈现何种分布?

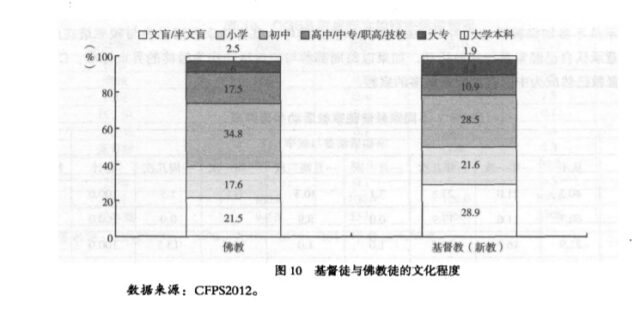

《当代中国宗教状况报告》里的数据是有趣的:

Image

从这个数据看,高中或以下教育程度的基督徒大概超过了90%。

我和一些城市里的传道人交流过这个数据,许多人不太相信,其理由和前述的 《中国基督徒人数到底有多少》 有关。当然,这也和大家所处一线城市的直觉有关。

我的考量是,如果这个数据多少有些真实,那么我们的神学教育应当集中在何处?

从欧美回来的神学博士们一般认为,道学硕士不是真正的硕士,只是一个职业培训资格证,允许毕业生以后做传道人而已。教牧学博士也不是真正的博士,只不过是一个有经验的传道人将自己的经验总结成了长篇论文而已。要做神学研究,大抵需要神学硕士或者神学博士才行。另一方面,国内的神学培训项目,多半都从文学硕士或道学硕士起步,集中面向大城市里受过高等教育的基督徒。

如果90%甚至更高比例的基督徒只有高中或以下文凭,几乎可以肯定,CIU中文项目之类的硕士项目的生源会在数年之后渐渐枯竭,而那些无法进入硕士项目的学生或者一线的乡村传道人,最需要的可能是圣经学校的专科或本科训练。

近来颇为左右互搏。按着我的爱好,大概更喜欢和一般文化基督徒、神学硕士博士们聊天,或者在工作坊上讨论希腊文与圣经翻译之类。但按着需要,我似乎应当更多地化繁就简,以培养将来更多拿不到高中文凭的基督徒为主。

主日抑郁症之中,无法思考,不多说了,日后再写吧。