去年回国,不少人劝我留下不归。大体上说,劝留的人都是真正的知心好友,不以表面的虚名为念,一心体贴我们一家人的生活和难处。我婉言谢了,说神的呼召在中国。他们又劝我,现时的局势,回去又能怎样?不如留下,或者能发挥更大的作用。我那时已有成见,所以简单地说,即使回去一事无成,只是我们一家五口软弱之人,回到北上广深以外的二线城市定居,这个姿态或许就多少给人一点鼓励安慰吧……

后事虽未可知,至少过了1年半,一家人尚能在神的恩典之中活着,也算是幸事。而身边许多从他国来的朋友,因为时局之变,如今想要回来,却不得其门而入了。

几周以前拔了一颗智齿,大概手术难度出人意料之外的大,神经有些受损,还处于人打我的右脸可以将左脸伸过去的阶段,正在渐渐恢复之中。

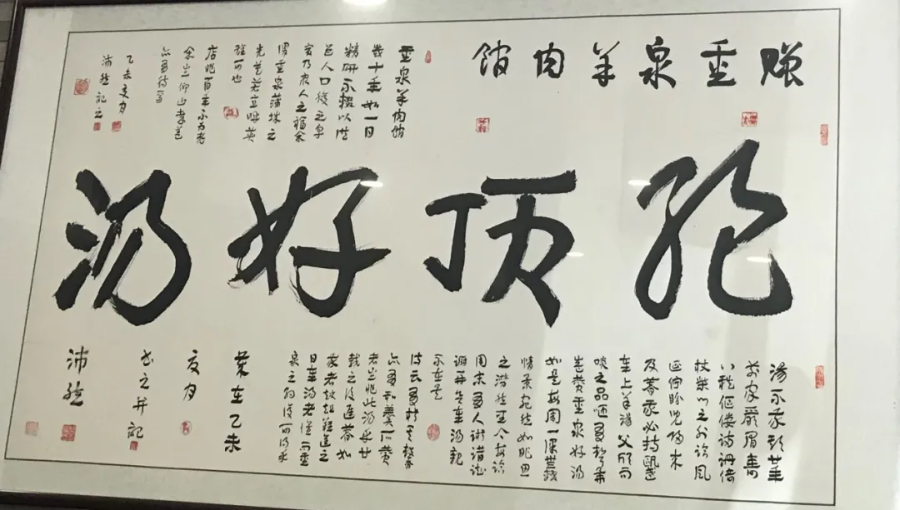

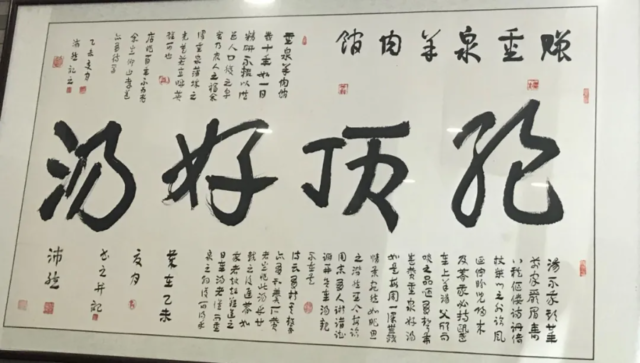

去了蒲城,在当地最正派的羊肉泡馍店吃午餐。墙上大书一横幅:

Image

小敏拿着陕西白城腔说,汤好顶饱!一桌人笑倒,果然很像这四个字,民间疾苦,端在温饱,不在乎这绝顶好汤。

此行算是临时起意,但又不得不然。几天前才听曹姐说起这位百岁老奶奶,乃是从前“遍传福音团”往着西南方向去的成员。从前我们谈及“西北灵工团”或者“遍传福音团”,多是介绍往着西北而去的一路。西南一路,按照我的有限阅读和见闻,似乎从未有公开的资料。

自从去年跟着几位从事“乡建”的学者师友去农村考察之后,耳闻目染,多少习得他们的良好工作习惯。这一年来又借鉴贺照田老师的文本细读功夫,反照自己的释经方法,苦思现代汉语的释经进路和语法,虽进展甚微,但也不无鞭策。

加上刘武叔叔溘然而逝,竟不得见最后一面,心中凛然不敢懈怠,听到曹姐这样一说,立刻请求联系,希望拜见老人家。

神的恩典,老人家欣然允为一见,于是赶紧买录音笔,三脚架接口,数百里驱驰,希望尽早留下一点口述史料,供我辈学习。

最近我有朋友在翻译与内地会有关系的一位中国牧师的书籍,据说写得极好。此书本是中文所作,但如今中文版本竟然找不到,只能从国外的图书馆找到英文版重新翻译回中文。

每当听闻这样的事情,就忍不住叹息,中国教会在保存史料和文字上,的确失掉了许多宝贵的遗产。

限于学力和精力,也限于所受的训练,我并不打算专门从事教会史研究,但作为教会的一员,至少我可以做出尊重历史的姿态,在保存历史上略尽微薄之力。

这和我们选择回国一样,意在行随,无需拖泥带水。

回重庆的路上,给马可发信息,附上奶奶的照片和简单信息,问问下一期何时出刊,或许会写一篇文字来呈现采访的口述笔记。

在飞机上读贺照田老师亲赠的“人文知识思想再出发:是否必要?如何可能?”一书,也在反复想着这个问题,不过将“人文知识思想”换成了别的与信仰或宣教有关的词汇吧。我想过一阵子,我会借用贺老师的方法,对这份记录进行更为细致的分析,以理清近代史上某些关键节点对于这样一位亲历见证者的信心与精神困境所造成的影响,并反思当代教会的某些困顿,以及因应之路径。

言不由衷,词不达意,等我理清思路再说吧。

今晨为了保存采访视频,在内网上建立了一个ftp服务器,然后就在安排端口转发时把路由器的路由表破坏了,整个家庭网络崩溃,重置路由器之后亮着红灯,似乎表明代码重写失败……

家里被一种无名小虫所扰,全家都被咬得无法安静入睡,只好暂时逃离,将家里封闭打药。今夜暂住在孩子们的姥爷家……

下午校对陶陶翻译的“Way, Truth, Life (道路真理生命)”一书,一位南非的拿撒勒教会牧师所写,明明白白的约翰卫斯理神学立场,看作者讨论“先在恩典”与“人的回应”在拯救次序中的位置。竭尽所能,也还差了1/3没有做完,或许明天要加班赶工了,养活或者让孩子自己活着,也是一件不容易的事情……

朋友要办一个音乐祷告会,要求我弹吉他。我说贝斯才是主业,如果没人,我也可以客串。后来果然就变成乐队的贝斯了,但还不知道歌曲,没有乐谱,没有开始排练。一幅二线城市人才匮乏的样子,要是在北京,或者上海……唉,没有背景就没有伤害。

使徒行传27:13 这时,微微起了南风,他们以为得意,就起了锚,贴近革哩底行去。

我一定要灵意解经这句话,先灵修祷告去了。